ダートマックスTRZを実釣で使用したインプレを、従来モデル「ダートマックスTR」との違いを含めて徹底レビューします。特にTRZは“現代ティップラン仕様”として設計されており、深場・速潮・アップシンカーを多用するアングラーに向けた最新モデル。この記事では、TRZの特徴、TRとの実釣差、適したシチュエーション、購入前の注意点まで網羅的に解説します。

※本ページはプロモーションが含まれており、広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

目次

- ダートマックスTRZとは?特徴をざっくり解説

- ダートマックスTRZの実釣インプレ

- TRZと従来のTRは何が違う?徹底比較

- エラストマーフィンのメリット&デメリット

- TRZが威力を発揮するシチュエーション

- TRとTRZはどちらを買うべき?選び方ガイド

- ダートマックスTRZのスペック・カラー

- まとめ

ダートマックスTRZとは?特徴をざっくり解説

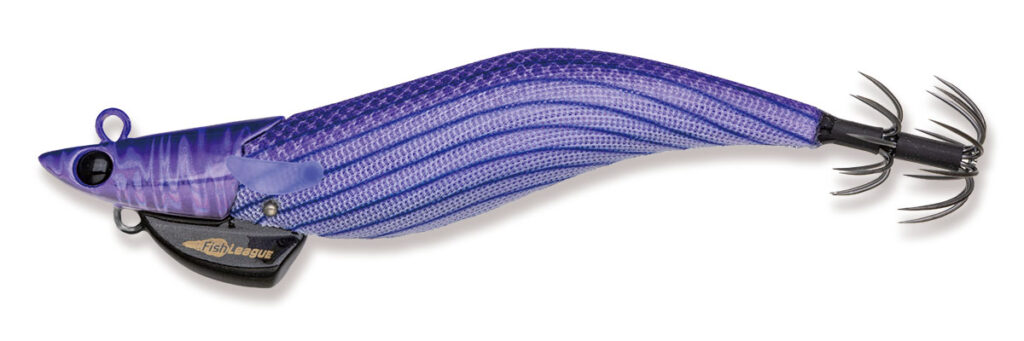

ダートマックスTRZは、フィッシュリーグが2024〜2025年にかけて投入した最新ティップラン専用エギ。初代TRシリーズのキレと安定感を継承しつつ、「現代のティップラン事情(深場・速潮・アップシンカー前提)」に合わせて設計を刷新したモデルです。最大の特徴は、従来の鳥毛からエラストマー素材のフィンに変更された点。この変更により、姿勢維持能力とステイの安定感が大幅に向上しています。

ダートマックスTRZの実釣インプレ

実際に水深45〜65mのエリアで使用したところ、特に感じたのは「止まりの美しさ」。シャクリ後にふわっと余韻が残った状態でピタッと姿勢を作り、アタリが非常に明確に出ます。TRシリーズの特徴である“縦ではなく横方向に飛ぶキレのあるダート”は健在で、TRZではそのキレがさらに鋭く、潮の重みを感じやすい状況でもしっかり動く印象です。

引き重りの軽さも顕著で、ノーズ形状の変更によりロッド操作が軽快。長時間シャクリ続けるような日でも疲労が少ないのが魅力です。

総評:深場・速潮のティップランにおける“快適さ”と“釣りやすさ”が明確にTRより向上している。

TRZと従来のTRは何が違う?徹底比較

TRZ最大の進化ポイントは以下の3つ。

- フィン素材が鳥毛 → エラストマーへ変更(姿勢維持が向上)

- シンカーバランス・アイ位置が再設計(追加シンカー前提でも挙動が崩れにくい)

- ノーズをスリム化し操作感を軽量化(引き重り減・ダートのキレが向上)

特にアップシンカーを付けると従来TRは挙動が“重く”なりやすかったですが、TRZはバランス調整により違和感の少ない動きが維持されます。つまり、深場・速潮ではTRZが圧倒的に扱いやすいという結論になります。

エラストマーフィンのメリット&デメリット

メリット

- 姿勢維持が圧倒的に安定

- ステイ時のアタリが明確になる

- 速潮でのブレを抑制

- アップシンカー時も挙動が破綻しにくい

デメリット

- 高温で変形しやすい(車内放置NG)

- 他のルアーと接触すると溶着する可能性

- 保管に少し気を使う必要あり

ただしデメリットは「保管に気をつける」程度で、実釣性能にはまったく影響しません。むしろメリットの方が圧倒的に大きい印象です。

TRZが威力を発揮するシチュエーション

- 水深40〜70m以上

- 潮が速いエリア(黒潮・伊勢湾口など)

- 追加シンカーを多用する日

- 風+潮で船が流されるコンディション

これらの条件では明確にTRよりも扱いやすく、感度・操作性・ステイの安定感が総合的に向上します。

TRとTRZはどちらを買うべき?選び方ガイド

- 深場・速潮・アップシンカー → TRZ 一択

- 標準的な水深(20〜40m)中心 → TRで十分

- 初心者・軽い操作感が好き → TRZ

- 浅場中心&低価格重視 → TR

結論として、現在のティップラン事情に合わせるならTRZは確実にパフォーマンスが高いです。複数号数を揃える場合は、TRとTRZを水深で使い分けてもOK。

ダートマックスTRZのスペック・カラー

サイズ:3.5号

ウエイト:30g / 40g

フィン素材:エラストマー

ターゲット:アオリイカ(ティップラン)

カラーラインナップもTR同様に豊富で、シーンに合わせた色選びが可能。特に定番のケイムラ系やアピール系はTRZでも人気が高いです。

まとめ

ダートマックスTRZは、従来モデルTRの良さを継承しながら現代ティップランに最適化された最新エギです。深場・速潮・アップシンカーを多用する釣りでは、TRZの操作感や姿勢維持性能が明確なアドバンテージになります。TRユーザーが乗り換えても確実にメリットを感じられる完成度の高いモデルです。